Hamm

Gustav-Lübcke-Museum

In aller Freundschaft! Heinrich Campendonk:

Ein Blauer Reiter im Deutschen Werkbund 25.05.2025 - 28.09.2025

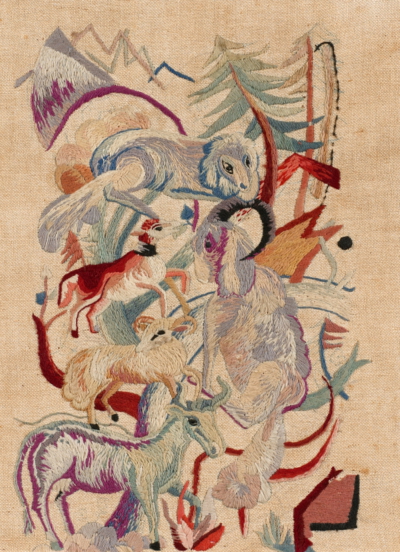

Heinrich Campendonk (Entwurf) und Anna Pahde (Ausführung), Liegende Frau und Tiere, 1920er-Jahre, Bildwirkerei, 75 × 168,5 cm Kunstmuseen Krefeld, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025, Kunstmuseen Krefeld – ARTOTHEK, Foto: Sebastian Koehler

Wer Campendonks Werke betrachtet, besonders solche, die sich mit Tierdarstellungen befassen, wird durchaus eine Nähe zu der Kosmologie von Franz Marc feststellen. Impulse fand Campendonk aber auch im Schaffen von Helmuth und August Macke, Heinrich Nauen oder seines Lehrer Johan Thorn Prikker. Es war daher naheliegend, Campendonks Werk in das der Wegbegleiter einzubetten, was mit über 100 Arbeiten in der Hammer Ausstellung geschieht.

Die sehr ansprechend und abwechslungsreich gestaltete Ausstellung folgt einer chronologisch-thematischen Gliederung von den Anfängen des Künstlers Campendonk bis zu seinem Spätwerk.

Die Studienjahre Campendonks in Krefeld stehen am Beginn des Ausstellungsrundgangs. Ausgespart wird die Zeit der Emigration und die Vermählung mit der belgischen Künstlerin Edith van Leckwyck nicht. Das Kapitel „Entartete Kunst im III. Reich“ jedoch wird nur sehr kurz angerissen, obgleich Campendonks Arbeiten als „undeutsch“ angesehen und aus Museen und Sammlungen entfernt wurden. Als entartet galten Expressionismus, Impressionismus, Dadaismus, Neue Sachlichkeit, Surrealismus, Kubismus oder Fauvismus. Campendonks Arbeiten greifen den Expressionismus eines van Gogh ebenso auf wie den Pointilismus eines Signac, insoweit fällt Campendonk in das stilistische Spektrum, das dem herrschenden „Kunstverständnis“ der nationalsozialistischen Machthaber ein Dorn im Augen war. 1937 wurden 87 Werke Campendonks aus deutschen Museen und Galerien als „Entartete Kunst“ beschlagnahmt und sechs seiner Werke wurden in der gleichnamigen Ausstellung in München dem Publikum gezeigt. Seinen Lehrstuhl in Düsseldorf verlor er.

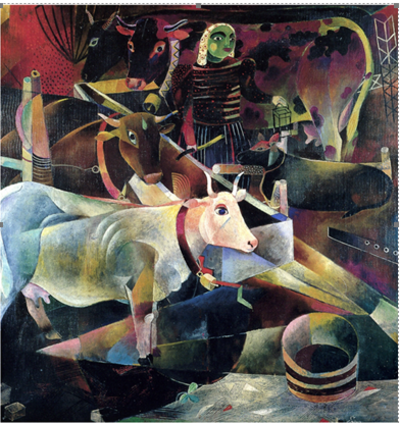

Heinrich Campendonk, Der sechste Tag, 1914, Öl auf Leinwand, 100 × 130 cm, Lehmbruck Museum, Duisburg, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025, Foto: Bernd Kirtz

Campendonk verbrachte Zeit in Belgien (Antwerpen) und dann nachfolgend in den Niederlanden. Amsterdam wurde sein neuer Arbeits- und Lebensort. Hier erhielt er den Lehrstuhl für Monumentale en Versierende Schilderkunst an der Rijksakademie. Er wurde niederländischer Staatsbürger und lebte bis zu seinem Tod 1957 in Amsterdam. Welches Verhältnis er zu Deutschland nach 1945 hatte, wird in der Schau nicht angesprochen. Dass er als Verfemter seiner Geburtsstadt Krefeld und Deutschland den Rücken gekehrt hat, ist jedoch mehr als nachvollziehbar. Dennoch wurden seine Arbeiten in Deutschland gezeigt, so auf der documenta 1 in Kassel.

Heinrich Campendonk, Mann mit Maske, 1922, Öl auf Holz, 105 x 119 cm, Kunstmuseum Bonn © VG Bild-Kunst Bonn 2025, Foto: Reni Hansen

Begrüßt werden die Besucher von dem Mann mit der Maske. Nein, es ist kein Maskierter, so wie in zahlreichen Arbeiten von James Ensor, der die Maskerade der Menschen in seinen Arbeiten in den Fokus gestellt hat. Vor einem gestaffelten roten Hintergrund sehen wir einen Mann mit starrem Blick, der seine Pfeife beiseite gelegt hat. Auf dem Tisch befindet sich eine Maske. Ob der Mann eine Vorliebe für Mummenschanz hat, ist völlig ungeklärt. Die Arbeit scheint eine „Collage“ aus

Stillleben – man sieht auch eine Obstschale im Gemälde – und Porträt. Doch wer ist der Porträtierte? Campendonk selbst?

Gewiss ist, dass das folgende Gemälde ein Selbstbildnis ist, in hellen Pastellfarben gehalten. Campendonk zeigt sich – und da ist er Kind seiner Zunft und Zeit – als Malenden mit Pinsel und Palette. Auffallend ist der bläuliche Hut auf dem Kopf des jung wirkenden Künstlers, der in einen Lichtkegel getaucht ist, so hat es den Anschein.

Heinrich Campendonk (Entwurf) und Adelheid Campendonk, geb. Deichmann (Ausführung), Ohne Titel (Tiere in einer Landschaft), um 1915, Stickerei, Wolle auf Leinen, 35 × 27 cm Privatsammlung, Niedersachsen, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025, VAN HAM Kunstauktionen / Saša Fuis Photographie

Kurz erhaschen wir einen Blick auf das Buntglasfenster von 1937 mit dem Titel „Arma Christi“. Eine dreiteilige Arbeit, die zum Abschluss der Ausstellung gehört. Die Würfel sind zu sehen, mit denen um die Kleidung von Jesus gefeilscht wurde, die Folterwerkzeuge wie Zange und Nägel sind gleichfalls Teil der Arbeit und auch die Münzen und ein krähender Hahn. Beide stehen für die biblische Geschichte um den Verräter Judas und Petrus, der Jesus dreimal verriet. Doch nun zurück zum eigentlichen Rundgang und zu den künstlerischen Anfängen Campendonks.

Strichig ist der Farbauftrag in dem „Stillleben mit Keramik“, die mit Blattwerk verziert ist. Neben dieser Arbeit Campendonks hat man dialogisch ein Stillleben mit bauchiger Teekanne, Milchkännchen und Zuckerdose gehängt. Geschaffen hat dieses Gemälde Campendonks Freund und Weggefährte Wilhelm Wieger. Dieser war wie Campendonk Schüler von Jan Thorn-Pricker an der Handwerker- und Kunstgewerbeschule Krefeld. Punkt an Punkt setzte er seinen Bildinhalt zusammen. Nur mit Abstand sind überhaupt die drei Gefäße zu erkennen. In der Nahsicht sieht man allein flirrende farbige Bildpunkte in Rot, Weiß, Blau und Grünblau.

Der Lehrer der beiden oben Genannten, der bereits erwähnte Jan Thorn-Pricker. ist ebenfalls mit einer Arbeit in der Hammer Ausstellung präsent: Eine Landschaft mit Bäumen bei Visé zieht den Blick des Betrachters auf sich, vor allem wegen der strichweisen Maltechnik, vergleichbar mit vertikalen Schraffuren. Leicht Orange ist der Himmel, dem sich drei schlanke Pappeln entgegen recken. Durch die Landschaft zieht sich ein sandiger Weg, auf dem allerdings niemand unterwegs ist. Mit Walter Giskes – er studierte von 1907 bis 1910 an der Handwerker- und Kunstgewerbeschule Krefeld bei Jan Thorn Prikker – ist ein weiterer Zeitgenosse Campendonks in der sehenswerten Schau präsent. Gezeigt wird eine Nahsicht auf aufgerichtete Garben auf dem Feld. Heinrich Nauen macht uns mit seiner Arbeit auf einen grabenden Bauern aufmerksam, der gebückt über dem Spaten sein Tagwerk versieht. 1909 entstand diese Szene bäuerlichen Lebens. Dabei kann man nicht umhin, an die Farbsetzungen und an die Stilistik von van Gogh zu denken, vertieft man sich in das Werk mit seinem leuchtenden Sonnenblumengelb.

Heinrich Campendonk, Der Maler auf dem Lande, 1917, Öl auf Leinwand, 55,2 x 51 cm, Von der Heydt-Museum, Wuppertal, © VG Bild-Kunst Bonn 2025, Foto: Medienzentrum Wuppertal

Einige der wenigen Frauen, die als Malerin anerkannt war und sich nicht auf das Kunsthandwerkliche wie Sticken und Weben fokussierte, war Marie von Malachowski-Nauen. Ihr ist „Landschaft mit Figur, Visé“ (1909) zu verdanken. Die als „Scherenschnitt“ angelegte Figur scheint durch hohes Gras und durch Buschwerk zu spazieren. Die Baumreihe im Hintergrund hat der stete Wind in eine Schräglage gebracht.

Die Bekanntschaft mit Franz Marc und die Übersiedlung nach Oberbayern wsren gleichsam ein Impuls für neues Schaffen. Über Marc gelangte Campendonk in den Kreis der Blauen Reiter. Wie stark aber der Einfluss von Marc war, sieht man in Campendonks mystisch anmutender Tier-Kosmologie. Sie scheint sich nicht allein an Marcs blaue Pferdchen anzuschließen, sondern im Kern an Marcs Gemälde, in denen Tiere in einer verwunschen anmutenden Landschaft die Hauptfiguren sind. Auch bei Campendonk finden sich als zentrale Sujets Tiere, Kühe vor allem, aber auch Gänse. Übrigens, Campendonk hielt sich als Haustier, so ist aus einem Text in der Ausstellung zu erfahren, eine Gans. In der Arbeit „Der Sechste Tag“ aus dem Jahr 1914 und im Bestand des Duisburger Lehmbruck-Museums, entdeckt man nicht nur ein riesiges blaues Eichhörnchen, an einer Nuss knabbernd, sondern auch eine Katze inmitten eines „Zauberwalds“. Symbolistisch aufgeladen bzw. surrealistisch erscheint „Stillleben mit zwei Köpfen“. Man sieht den Kopf einer Frau mit geschorenem Schädel, der rötlich schimmert, zudem einen Mann mit hohem Hemdkragen und Fliege, der ausschaut, als handele es sich um eine Anziehpuppe. Zu den Elementen des Stillleben zählen ausserdem eine Pfeife, ein blauer Kelch und ein Fisch auf einem Teller – alles in Aufsicht abgebildet.

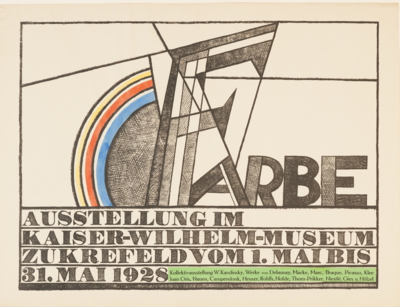

Heinrich Campendonk, Farbe, 1928, Plakat zur Ausstellung im Kaiser Wilhelm Museum Krefeld vom 1. Mai bis 31. Mai 1928, Lithografie, handkoloriert auf Velin, 76,5 × 100,5 cm, Clemens Sels Museum Neuss, © VG Bild-Kunst Bonn 2025, Clemens Sels Museum Neuss, Foto: Carsten Gliese

Zwei Kühe und ein Kalb nebst Bäuerin, die beim Melken einer Kuh ist und eher in naiver Art gemalt wurde, entdecken wie in „Die Melkerin“. Tiere spielen auch in „Tiere des Waldes und Jäger“ eine Rolle. Der Jäger, eher von der Figuration an eine afrikanische Schnitzplastik erinnernd, hält einen Bogen in der Hand. Man sieht einen Zähne fletschenden Hund – Oder soll es ein Fuchs sein? Ein Reh im Sprung gemalt scheint sich in dem Gehörn eines grünen Tieres zu verbeißen. Natur erscheint hier mehr als aus der Fantasie entsprungen und nicht als naturalistisch.

August Mackes Werk zeigt man unter anderem in Gestalt des Gemäldes, das uns eine Vorleserin und eine Frau beim Sticken zeigt. Der Tisch ist mit einem roten Tischtuch bedeckt. Die Stickende hat einen auffälligen weißen Überwurf über den Schultern. Vermutlich sind die Porträtierten die Ehefrau und die Schwiegermutter Mackes.

Heinrich Campendonk, Tiere des Waldes und Jäger, 1915, Aquarell & Deckfarben auf Bütten, 55,5 x 41,5 cm, Kunstmuseum Gelsenkirchen © VG Bild-Kunst Bonn 2025, Dauerleihgabe des Landes Nordrhein-Westfalen, Foto: Martin Schmüdderich

Dass das Kunstgewerbliche der bildenden Kunst in Wertigkeit in nichts nachstand, unterstreicht der Entwurf Prikkers für die Tapisserie „Eselshaut“. Da steckt wahrhaftig ein Mann vollständig in einem Eselsfell von Kopf bis Fuß. Neben ihm sieht man eine holländische Bäuerin mit Klompen

und schwarz-gelber Schürze mit geometrischem Muster. Zwei Möbelstücke findet man in der Ausstellung. Die blaue Kommode schuf Helmuth Macke. Die Schubladen sind mit Pferdedarstellungen geschmückt. Mab sieht ein trabendes und ein liegendes Ross und eines, das sich stolz präsentiert.

Heinrich Campendonk, Kuhstall I, 1920, Öl auf Leinwand, 81 x 77,5 cm, Kunstsammlungen Chemnitz, © VG Bild-Kunst Bonn 2025

Passend hierzu lesen wir aus einem Brief an Adda Deichmann, erste Gattin von Campendonk: „Viele von unseren Künstlern werden die Malerei verlassen und sich wieder dem Kunstgewerbe zuwenden.“ Campendonk jedenfalls tat dies, nicht nur mit dem Entwurf für eine Tapisserie, die man zeigt, sondern auch in Gestalt der von ihm entworfenen Glasfenster. Zudem stammt der ausgestellte Schreibtisch aus der Villa Merländer (Krefeld) von Campendonk. Zu den Glasfenstern Campendonks zählt zum Beispiel eine Kreuzigungsszene, die im Kloster Marienthal ihren Platz hatte. Im Dialog zu sehen ist Prikkers Glasmalerei eines Ornamentfensters, das den griechischen Buchstaben Alpha, gleich Anfang, zeigt. Ähnlichkeiten mit Fördertürmen des Ruhrgebietes sind auszumachen. Dem gleichen Thema widmete sich Campendonk, aber in einer Arbeit voller Leuchtkraft und eher im Geiste des Luminismus ausgestaltet. Man zeigt in Hamm nicht allein eine Probescheibe des Ornamentfensters für die Aula der Kunstakademie Düsseldorf, sondern auch Prikkers dreigliedriges Fischfenster für St. Georg in Köln, in leuchtenden Blau- und Rottönen.

Zu den Ausstellungshighlights zählt Campendonks Entwurf für die Ausgestaltung der III. Klasse der Holland-Amerika-Linie der Hapag Lloyd. Dazu hat er eine Hafenszene mit Fischkuttern konzipiert. Auch der Entwurf des Rahmens mit Meerjungfrauen ist zu sehen. Und was ist mit der Ausführung passiert? Sie gilt als verschollen.

Heinrich Campendonk, Kreuzigung, Glasfenster für die Klosterkirche St. Mariä Himmelfahrt, Marienthal, Ausführung Glasmalereiwerkstatt Hein Derix, Kevelaer, nach Entwurf von 1926/1927, 85 x 93 cm © VG Bild-Kunst Bonn 2025, Foto: Stefan Johnen

Fazit: eine großartige Schau, die das Werk des Künstlers Heinrich Campendonk würdigt und Campendonk in den Kreis seiner Zeitgenossen bzw. Freunde und Kommilitonen einbettet.

Begleitend zur Ausstellung wird ein Audioguide in deutscher und englischer Sprache angeboten. Neben Leihgeräten im Museum (gegen Pfand) können Sie sich den Audioguide kostenfrei mit Ihrem mobilen Endgerät über diesen Link anhören: https://audioguide-campendonk.museumhamm.

Ausgestellte Künstler:innen Adda Campendonk, Heinrich Campendonk, Heinrich Derix, Wilhelm Derix, Walter Dexel, Walter Giskes, Erich Heckel, Werner Heuser, Paul Klee, Willa Kramme, Edith van Leckwyck, August Macke, Elisabeth Macke, Helmuth Macke, Marie von Malachowski-Nauen, Franz Marc, Maria Marc, Heinrich Nauen, Anna Pahde, Johan Thorn Prikker, Walter von Wecus, Wilhelm Wieger, Egon Wilden, Alexander Zschokke

© ferdinand dupuis-panther 2025

Info

https://www.museum-hamm.de/